楊さちこの季節のコラム

朝晩と日中の寒暖差との付き合い方

2021.05.01

春を迎え、日中は過ごしやすい日が続きますが、身体の不調を訴える方も多く見られます。これは「寒暖差疲労」と言われ、季節の変わり目に起こりやすいものです。今の季節、朝夕の寒暖差が激しく体調管理がしづらいとも言われています。そこで今回は、朝方と日中の寒暖差との付き合い方についてご紹介します。寒暖差に負けず、心身共に元気でいきいきとした生活を送りましょう。

「寒暖差疲労」を乗り越え、季節の変わり目も過ごしやすくしましょう。

気温が上がって過ごしやすい季節になってきたはずなのに「なんだか身体の調子が良くない」と感じている方はいませんか?季節の変わり目は体調を崩しやすいといわれていますよね。それは、日中と朝夕の気温差や月平均の気温の寒暖差が大きくなるからだと考えられます。だから、季節の変わり目になると「なんとなく身体がだるい」「イライラする」といった症状を訴える人が増えてきます。思い当たる原因がないのに心身の不調が続くときは、「寒暖差疲労」なのかもしれません。

■寒暖差疲労とは?

寒暖差疲労とは、急激な気温の変化に身体がついていかない状態のこと。成人の平熱は個人差がありますが、36度から37度前後です。人には身体の機能を守るために、体温を一定に維持する仕組みがあります。そして、体温の維持に重要な役割を担うのが、自律神経です。自律神経は、気温が高いときに体温を下げるために血流を活発にし、汗をかいて熱を発散します。また、気温が低いときは血流を滞らせ、毛穴を閉じて体温を逃さないように働きます。

多少の気温の変化であればその機能は保たれます。しかし、急激に気温の差が大きくなると体温を一定に保つため、自律神経の働きが必要以上に活発になります。その結果、過剰にエネルギーを消費することになり、身体に疲労が蓄積してしまうのです。昼と夜との寒暖差が大きくなりがちな季節の変わり目である今の時期や、暖かい室内から気温の低い室外へ移動する場合などは寒暖差疲労がたまりやすいので注意が必要です。

寒暖差疲労は、肉体的な不調と精神的な不調の原因になることがあります。肉体的な不調としては、頭痛やめまい、肩こりなどがみられます。体内のエネルギーの大量消費により、冷え性を引き起こし、だるさが続いたり、食欲がなくなったりすることもあります。

精神的な不調としては、自律神経の乱れにより、イライラや不安、落ち込みなどの精神的なダメージを受けやすくなります。

■寒暖差疲労を乗り越える対策方法

寒暖差疲労対策として一番大切なことは、体温を一定に維持できるようにすることです。具体的には、次の3つの方法です。

1.首元を温める

首元は自律神経機能として大切な役割を果たしており、太い血管が通っているので大変重要な場所です。首が冷えると自律神経は緊張状態になります。寒さや冷えを感じたときは首をあたためることが効果的です。いつもショールなどを持ち歩き、冷えを感じたときにサッと巻きましょう。

2.ウォーキングしながら日光浴

お天気の良い日には、外出するようにしましょう。外気温に触れ、日光にあたりウォーキングをすれば、身体の中から温まります。

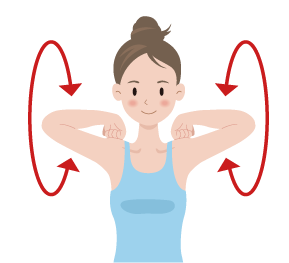

3.ストレッチ

朝起きたら、前後10回ずつ肩回しをしてください。姿勢が整うことで自律神経の働きが整います。

いかがでしょうか?簡単にできることなので、ぜひ普段の生活に取り入れてみてください。寒暖差疲労対策をして、素晴らしい春を気持ち良くお過ごしください。

▼おすすめの商品

ネックウォーマーS

税込 3,850円

冷える首まわりを蒸れずにサラッと温めます。汗をかいてもベタつきません。

●素材:ドライメッシュ生地