楊さちこの季節のコラム

5月に疲れる原因と対策

2022.05.01

新緑が美しく、心地よい風を感じる過ごしやすい5月になりました。

しかし5月は「五月病」と言葉があるように、「やる気が出ない」や「なんとなく身体が重たく感じる」など心も身体も疲れやすくなります。

そこで今回は5月に疲れる原因と6つの乗り切る対策法についてお伝えします。

心地良い5月を元気に過ごすため、ご自身の生活の中で始めやすい対策法から少しずつ試してください。

5月は日々の寒暖差や気圧の変動が大きい季節です。

皆さんは、春になると「やる気がでない」「頭痛がする」「日中眠くなる」などといった経験はないでしょうか?

このような症状は、自律神経の乱れによって引き起こされています。

そこで今回は、5月に疲れる原因と乗り切る方法についてお伝えします。

季節の変わり目に疲れる原因

1朝夕の激しい寒暖差

身体は朝夕の寒暖差に対応するため、交感神経が活発に働きます。そのため、たくさんのエネルギーが消耗され、疲れやだるさを感じやすくなります。

2めまぐるしい気圧の変化

低気圧と高気圧の入れ替わりが頻繁に起こるため、自律神経の切り替えがうまくいかなくなります。特に低気圧の影響で血液中の酸素濃度が下がり、日中の眠気や身体のだるさを感じやすくなります。

3日照時間の変化

日照時間が長くなるため、朝早く目が覚めたり、夜更かしをすることが増え、生活のリズムが崩れやすくなります。

4五月病

4月からスタートすることが多い新生活は、慣れないことも多く知らず知らずのうちにストレスがたまるものです。気づかないうちに無理をしてしまうことも少なくありません。また、仕事の内容や環境に十分適応出来ず、「適応障害」を起こしていることもあります。こうして1カ月が過ぎ5月になる頃に、自律神経のバランスが乱れやすくなり身体のだるさ、疲れやすさ、意欲がわかない、物事を悲観的に考えてしまう、よく眠れない、食欲がないなどの心身の症状が現れ五月病になります。

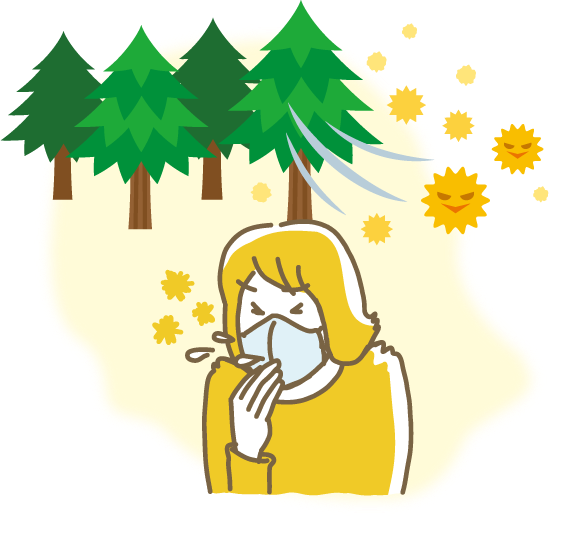

5花粉症

花粉症の原因となる花粉は、一般的に2月~4月と思われていますが、意外と量も種類も多いのが5月です。花粉症は、花粉から身体を守ろうとする防衛反応が過剰になっている状態です。免疫機能が過剰に活動している状態になるため、それにより体力が低下し、眠気や身体のだるさを感じます。

季節の変わり目を乗り切る対策法

1食事は欠食なく、バランスよく摂りましょう

食事をとると、消化のために副交感神経が活発に働き、身体はリラックスモードになります。欠食すると交感神経が働いたままになり、自律神経のバランスが乱れてしまいます。偏った食事は自律神経のバランスを乱すため、バランスの良い食事が大切です。

2こまめに身体を動かしましょう

運動をすると、自律神経のバランスを整えるセロトニンが分泌されます。ウォーキングやラジオ体操が効果的です。歩幅を広げる、きれいな姿勢を意識して過ごす、こまめに動く、階段を使用するなど、日常生活の動きを少し変える工夫をしましょう。

3入浴はシャワーだけではなく、湯船に浸かりましょう

湯船に浸かると副交感神経が働き、自律神経のバランスが整います。40度くらいのお湯に10〜15分間入浴すると効果的です。お気に入りの入浴剤を使用したりして、ゆったりとしたバスタイムを過ごしましょう。

4睡眠をしっかりとりましょう

スムーズで深い眠りを誘うためには副交感神経が働き、心身をリラックスさせることが重要です。就寝前に目元や首元を40℃くらいの蒸しタオルで温めたのち、就寝時はアイマスクで目元を暗くしながら冷やさないようにすることで、睡眠の質も良くなります。

5衣服で温度調節をしましょう

朝晩と日中の寒暖差が大きいです。だから温度変化に身体を順応させるために、衣類による温度調節が必要不可欠です。スカーフやカーディガンなどを上手に取り入れ冷え対策を徹底しましょう。

6花粉症対策をしましょう

外出時には眼鏡やマスク、帽子などを着用して花粉にできるだけ触れないようにしましょう。帰宅後はすぐに、うがい、手洗いだけでなく、洗顔をするとより効果的です。夜のマスクも効果的です。

▼おすすめの商品

アイマスク

税込 3,300円

パソコンやスマホの疲れ目を蒸れずにじんわり温め、朝の目覚めがスッキリします。

● サイズ : フリー

● カラー : ブラック

● 素材:ポリエステル100%(内ブラックシリカ練り込み繊維37%)